Home > アーカイブ > 2007-06

2007-06

創業90年・海外事業展開50年、世界の調味料を目指して

- 2007-06-29 (金)

- イノベーションフォーラム21

と き:2007年6月22日(金)

と き:2007年6月22日(金)

訪問 先:キッコーマン株式会社 本社・野田工場

講 師:代表取締役会長 CEO 茂木友三郎氏

コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)

「異業種・独自企業研究会」の2007年度 第5回例会は、千葉県野田市にあるキッコーマン(㈱)の本社・野田工場で開催された。本社・野田工場は東武野田線の野田市駅から数分の距離にあり、駅を出るとすぐに醤油醸造独特の匂いに包まれ、野田市が醤油製造の町であることが実感された。

まず「もの知りしょうゆ館」にて高松洋 取締役常務執行役員の出迎えをいただき、日本における醤油とキッコーマンの歴史についてお話を伺った。

まず「もの知りしょうゆ館」にて高松洋 取締役常務執行役員の出迎えをいただき、日本における醤油とキッコーマンの歴史についてお話を伺った。

日本における醤油の先祖は、紀元前七世紀から魚介・鳥獣の肉や内臓、野菜などを塩漬けにして熟成した「ひしお」である。中国から618年に「唐びしお」が、その後朝鮮半島からも類似のものが伝来したが、鎌倉時代になると「溜しょうゆ」のようなものが見つかっている。今日のような醤油が作られるようになったのは戦国時代からであり、その頃から漸く庶民の口にも入るようになった、という。

国内の醤油消費は人口と嗜好の変化により、工場数は1955年の6,000社から2004年の1,429社に、生産量も1974年の120万Klが、2005年には94万Klに減少し、世界の醤油生産量は1996年の統計によると、本醸造が260万Kl、中国式が610万Kl、混合80万Kl、非醤油(化学品)20万Klの合計970万Klであった、ということである。

その後工場見学に移り、先ず、近代的な醸造プロセスを見学した。工場は古くからの伝統的な製造法を大規模な化学工場に移し変えたものであり、製品の生命を握るのはキッコーマンの所有する麹菌および味に影響する乳酸菌・酵母などの菌類であることは変わりがない。つづいて、伝統的な醸造法を古式通りに今に伝える「御用蔵」を見学したが、ここでは朱塗りの、伝統的な桶を用いる醸造法が維持されており、近代的な工程では製品完成まで六ヶ月かかるところ、一年間かけてじっくりと熟成されている。桶に住み着いた菌が利用され、完成品は宮内庁に納められて園遊会などで使用されているとのことであった。

工場見学の後、1999年に竣工された本社に移り、茂木友三郎代表取締役会長兼CEOから「創業90年・海外事業展開50年 世界の調味料を目指して」と題したご講演をいただいた。キッコーマンの創業時代から始まり、米国への進出、現地生産の展開、欧州・アジアへの国際化、今後の展開方針に至るまで、予定された1時間15分ぴったりのご講演中にデータや事実関係、その背後にある経営思想まで、全くメモを見ることも無くお話された。

現地生産の企画から実行までのすべての過程でリーダーシップを取られたとはいえ、異業種研究会25年の歴史でもこのような感動的なご講演は稀有なことであり、その卓越した記憶と決断、論理的・合理的な内容、経営者としての志の高さに一同強い感銘を受け、一流の経営者としてあるべき姿を垣間見させていただく思いであった。

17世紀以来、醤油は野田を本拠とした地場産業であった。野田で醤油が繁栄したのは、市場と原料の両面で立地上有利であったため、ということだ。

大消費地である江戸へは、江戸川を利用した船で大量輸送が出来た。また原料である大豆、小麦、食塩は近くで調達可能であった。

キッコーマンは、もともと1917年に、醤油醸造家7家、みりん1家の8家が合同で設立した野田醤油が基である。

巷間、合併企業というものは、普通はその当初において内紛が絶えず、なかなか経営が潤滑に運ばないといわれているが、幸か不幸か、当時は産業革命による工場近代化の時代であり、それに反対する組合が結成されてストライキを打ったため、創業家は結束してこれに当らなければならず、結果、揉め事を起こしている暇などなかったのだという。このストライキは280日間続き、後に日本三大ストライキの一つと言われたが、そのお蔭で経営者は団結し、また新設の第一工場の従業員が組合員でなかったこともあって、会社は持ちこたえた。

昭和も30年代になると国民の生活レベルも回復し、醤油消費量は人工の伸び程度に落ちた。

昭和35年に池田内閣が誕生して所得倍増方針を発表した。倍増と言えば、年率で7%以上の成長が必要となる。

キッコーマンは成長のための二つの方針を策定した。第一は醤油以外への多角化であり、もう一つは醤油の国際化である。

多角化では、デルモンテと結んだトマトジュース、ケチャップへの進出、ワイナリーの買収によるマンズワイン事業、利根コカコーラ、醤油副産物である酵素開発などである。

国際化では米国本土への進出を選択した。キッコーマンは戦前にも醤油の輸出や、韓国・中国・インドネシアなどでの生産を行っていたが、これはあくまで日系人が顧客であった。それを転換し、敢えて米国本土を選んだのである。それにはヒントがあった。戦後多くの米国人が日本に駐在したが、軍人以外の米国人が日本滞在中に醤油を使い始めたのを見て、米国本土でも売れるのではないかと考えたのである。1957年にスーパーに商品を並べて本格的なマーケティングを開始し、1975年には漸く黒字化した。進出当時の売上は全社の1%程度で赤字であったが、今では売上の約30%が海外(内米国約80%)、利益に至っては約50%が海外(内80%が米国)となり、海外事業はキッコーマンにはなくてはならない地歩を占めている。

米国に進出した際には、販売会社を1957年にサンフランシスコに、翌年にはロスアンジェルスに設立してまず西海岸から広め、その後1961年にニューヨークに設立して東部へ、1965年にはシカゴに、続いてアトランタ、ダラスと続けて南部への拡大を図った。

米国に進出した際には、販売会社を1957年にサンフランシスコに、翌年にはロスアンジェルスに設立してまず西海岸から広め、その後1961年にニューヨークに設立して東部へ、1965年にはシカゴに、続いてアトランタ、ダラスと続けて南部への拡大を図った。

この時の販売活動としては、第一に醤油の味を覚えて貰うことを目的に、スーパーの店頭で醤油を使った肉料理のデモを行った。この時味見をしてくれた客の半数が実際に醤油を購入して呉れるのを見て手ごたえを感じた。この当時コロンビア大学のMBAに留学していた会長は、店頭でのデモ販売をご自身で体験している。

第二は醤油の使い方を教えることで、サンフランシスコにテストキッチンを開設し、そこで工夫した様々な米国人向けのレシピを新聞の料理欄に出して貰ったり、料理本を出版した。

第三には丁度その頃大統領選挙があって選挙速報がラジオで放送されたが、北カリフォルニアの速報番組を買ってキッコーマンの名前を宣伝した。これがバイヤーにインパクトを与え、その後役立った。

米国の拡販で利用したのがブローカーであった。彼らは在庫を持たず、小売店を開拓してコミッションを受け取る。流通では日米に大きな差がある。日本はタテ社会で上下関係のある人間関係を重視し、既得権を尊重するが、米国ではヨコ社会でメーカーから流通、小売まで同等であり、ルール、機能を重視する。米国の醤油市場では最初からNo.1であったのではなく、徐々に伸びることによって結果的に市場の55%を占めてNo.1となった。No.2、No.3は米国化学醤油メーカーであり、醸造醤油と化学醤油は料理への添加物として味覚上あまり差が出ないが、テリヤキソースとして使うとはっきりと品質の差が出た。

米国内の販売は当初赤字であったため、この時期に現地生産の必要性が認識されるようになった。

米国留学から帰国した茂木会長は、この段階から企画および現地生産業務を担当してリーダーシップを発揮したため、詳細に渡る内容をお聞きすることが出来た。

当時米国で現地生産している日本企業はなかったが、同じ時期にソニー、YKKが現地生産のための調査を行っていたことが後になって判明した。現地生産の利点としては、①海上輸送費がゼロ、②輸入関税がゼロ、③原料に米国産品を使用するので、輸送費と在庫がダウンする、などがあるが、逆に現地生産のデメリットとして、①陸上輸送費が掛かる。これは大量輸送でカバーする、②設備が特注となるため、投資額が増えることなどがある。

現地生産の場所としては、ウインスコンシン州のウオルワースを選んだ。その理由は、①全国向け輸送に便利、②原料入手が容易、③労働者の質が高く勤勉、④地域社会が良く、犯罪が少ないことであった。この時農地を工場用地に転用することへの反発から、思いがけなく現地で反対運動が起こった。 工場から公害は出さないこと、農業と共存共栄することが可能であると主張し、二ヶ月かけて説得に成功した。現地化では現地との共存共栄が必要であることを痛感し、これを教訓として現地化方針を策定・実行した。①共存共栄のために経営を現地化する。同じ条件ならば、取引先として日本メーカーではなく、近くの米国企業を優先する。②現地人を採用する、③現地の活動に参加し、日本人だけ固まって住まないなど、現地社会に融け込む。これが成功し、過去30年間米国では二ケタ成長を遂げ、カリフォルニアに第二工場を建設するに至った。

工場から公害は出さないこと、農業と共存共栄することが可能であると主張し、二ヶ月かけて説得に成功した。現地化では現地との共存共栄が必要であることを痛感し、これを教訓として現地化方針を策定・実行した。①共存共栄のために経営を現地化する。同じ条件ならば、取引先として日本メーカーではなく、近くの米国企業を優先する。②現地人を採用する、③現地の活動に参加し、日本人だけ固まって住まないなど、現地社会に融け込む。これが成功し、過去30年間米国では二ケタ成長を遂げ、カリフォルニアに第二工場を建設するに至った。

欧州では1979年にドイツで販売を開始し、米国で確立したビジネスモデルを踏襲した。米国と少々異なるのは、醤油の販売促進のために鉄板焼きレストランを展開したこと。現在では役割が終わったため、2軒に減らしている。また国ごとに異なる好みを反映させるため、各国の料理学校と提携してレシピの開発に努めている。販売はディストリビューターを経由しているため、販売コストは米国よりは高くなる。市場立地上便利なため、工場はオランダに設立したが、欧州では毎年15%の成長を遂げている。

オーストラリアでは米国に類似したセールス展開を行っている。台湾では合弁で進出し、合弁相手はNo.4であったが、合弁後にはNo.1となった。この合弁で中国へも進出した。

これからの成長と多角化のため、米国では健康食品会社を買収して数年前から豆乳に進出した。付加価値の高い有機醤油もこれから有望である。欧州では後10年は今のままで成長が可能であろう。中国や東南アジアでは、現地の醤油が安く、キッコーマンの醤油では5倍するが、10年~15年すれば購買力がアップすると長期的に見ている。同時に中国やインドなどの高成長国向けの商品開発のため、2005年にはシンガポールに開発拠点を設置した。これらの更に先の市場は南米であろう。何しろ肉と醤油の相性が良いことは、18世紀から欧州では知られたことであった。

海外進出と現地化を、日本企業のパイオニアとして陣頭指揮で推進してきた茂木会長のお話には、本格的なグローバル化の真只中にいる我々には数え切れない教訓を見出すことが出来た。更には、食文化のような最も保守的な文化さえ、挑戦によって変革することが可能であるという勇気もいただくことが出来、まことに充実した訪問となった。 (文責 相馬和彦)

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

究極の加工技術の追求

- 2007-06-27 (水)

- 異業種・独自企業研究会

と き:2007年6月12日(火)

訪問 先:(株)ナガセインテグレックス 本社工場

講 師:代表取締役社長 長瀬幸泰氏

専務取締役 山口政男氏

コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)

「異業種・独自企業研究会」2007年度後期第4回例会は、岐阜県関市にある㈱ナガセインテグレックスの本社・工場を訪問して開催された。

「異業種・独自企業研究会」2007年度後期第4回例会は、岐阜県関市にある㈱ナガセインテグレックスの本社・工場を訪問して開催された。

本社・工場はJR岐阜駅から北東の方向に車で約40分程度の距離にあり、途中に一級河川としては珍しく水が青く澄んだ長良川を見ながら移動となる。鵜飼の季節に入っており、関市でも夕刻から間近に鵜飼が見学出来るとのことであった。丁度訪問の翌日から協力企業・大学やサプライヤーがブースを出す内覧会が予定されており、社員の方々は準備で大忙しの最中であったが、終始心あふれる、懇切丁寧なご対応を戴いた。

当日は、先ず長瀬幸泰 代表取締役社長からご挨拶があり、今日に至る同社の歴史を簡潔にご説明いただいたが、そこで明確に示されたナガセインテグレックス社としての企業の存立思想、経営理念には極めて大きな感銘を受けた。

1950年に先代の長瀬社長(現顧問、ご自身が熟練工)が旋盤加工請負事業を始め、1958年には株式会社長瀬鉄工所を設立して研削機械事業を創業した。昭和30年代は経済成長に伴って金型屋が乱立し、研磨の不要な研削機械のニーズが顕在化した。長瀬の製品は性能が良く価格が安いこともあって販売は順調に伸び、累計で約7,000台に達したが、長瀬鉄工所の名前は一向に広がらなかった。

一方、世界トップの工作機械は、当時、欧米メーカーが独占しており、欧米メーカーを視察で訪問してからは、どこでもやっていないもの、世界に勝てる機械を作りたいという強い思いに駆られ、多面切削機械の開発に注力するようになった。この努力の中で、当時は無名の長瀬が作った新製品を採用してくれる顧客が徐々に出てくるようになり、リスクを取ってくれたこの人に恥をかかせてはいけないという強い思いから、「顧客の満足出来るもの」をつくることが経営理念となった。それ以降「物づくりは出会いづくり」だと信じている。

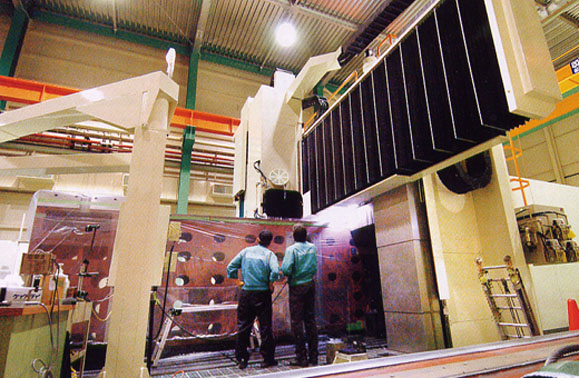

その後は工場見学に移った。ナノレベルの究極の精度を要求される超精密工作機械の製造現場らしく、要求精度に応じて床は防振構造、室内は温度などの環境制御がなされており、顧客に販売する場合には機械のみならず、工場の構造や環境制御などを含めたトータルシステムを供給する姿勢が具体例に理解出来た。

見学時に営業担当者の説明を受けたが、技術者が営業を担当しており、ナガセが技術そのものを売っていることが分かった。

最も印象的だったのが技術の限界に挑むための「夢工房」であり、つねに転写誤差ゼロに挑戦するという夢を追いかかる姿勢が具現化された工房であった。

ここで追求している挑戦の一つが新設予定の天体望遠鏡用レンズである。現在大口径の天体望遠鏡プロジェクトが世界で進行中であるが、日本のプロジェクトにはナガセが参画している。そのベースになったのが、天体望遠鏡用レンズを研削だけで作成出来る超精密技術である。

従来大口径の天体望遠鏡用レンズは、熟練職人が指先の感触を頼りに手で磨くことでしか作れないと思われてきたが、ナガセはこの常識を超精密研削技術で破ったのである。この技術で研削したレンズを更に手で磨くことは、逆にレンズに瑕をつけることになるという、まさに驚異的限界制度を達成した。

実物大に作られた新設天体望遠鏡用の建屋で、これから実際に製造され組み上がっていく天体望遠鏡を想像しながら、感動的な疑似体験をすることが出来た。

工場見学から戻ってから、同社の技術開発のリーダーである山口政男専務取締役から「究極の超精密加工技術の追求」と題した講演をいただいた。

ナガセが追求してきた物づくりは、日本で必要とされる物づくりであり、このグローバル化のなかでも、海外生産や輸出は全く行っていない。

目標は世界一の機械作りを目指すことであり、そのためには加工技術と機械を一緒に提供し、また機械は自社内で加工し、評価まで実施することを条件としてきた。

追求したのは究極の高精度である配置誤差ゼロへの挑戦であり、ハードによる位置精度をとことん追求し、 更にソフトによる位置補正制御を加えることで達成しようとした。ハードの精度不足をソフトで補正するような安易な方法は最初から採用しなかった。この初期の適切な判断によって、今日の世界一の技術を生み出したナガセがある。

更にソフトによる位置補正制御を加えることで達成しようとした。ハードの精度不足をソフトで補正するような安易な方法は最初から採用しなかった。この初期の適切な判断によって、今日の世界一の技術を生み出したナガセがある。

ハードを達成するための方法としては、当時不可能と言われていた多面拘束非接触油静圧案内方式を全く新しい発想によって生み出した。これに全自動バランス装置による機械的振動対策およびリニアモーターによる駆動機構振動対策を加えて超高精度を実現させた。さらにソフトでは、不可避の現象のみ制御するとの考えから、機上計測フィードバック制御と温度制御を採用し、ハードとソフトの両面から挑戦した。このレベルの超高精度を追求しようとすると、技能と技術の一方だけでは不可能であり、両者の相乗効果が要求される。

ナガセでは、「技能の精髄を技術に」し、「技能を越える技術を」開発することで、ゼロへの挑戦を続けている。ゼロへの挑戦のためには数多くのコア技術が必要となり、そのためには多面拘束非接触油静圧案内方式ばかりでなく、工具(砥石)のバランス技術、原理・原則に基づいた機械作り、計測装置の充実、制度を作り出す技術確立、振動測定管理など様々な要素技術の開発・確立を行っている。

ナガセの事業も常に順調でばかりあったわけではなく、不況時代には売れるものなら何でも作らざるを得なかったこともあり、その際に従業員の解雇なども経験している。その辛い経験を二度と繰り返さないことを誓った結果、世界一の超高精度切削機械メーカーになった現在でも、いたずらに事業拡大に走ることはない。

世界一の技術をほとんどゼロから開発するまでには、多額の投資を長期間続けることが必要で、そのためには類希なビジョンとリーダーシップ、更には研究開発資源を継続して確保出来るだけの事業の裏づけが必須である。大企業であっても長期の研究開発投資に対し、回収まで待てない経営者が多い中で、ナガセの規模で夢のような目標に挑戦を続けてきたことは、技術開発者だけでなく経営者が大きな夢とビジョンを維持して来たことを伺わせ、これからの日本における物作りに大きな希望が与えられると共に、参加者一同大いに励まされた。

また今日をもたらしたのは究極の技術を追求するナガセの姿勢と、それを理解する顧客との信頼関係の確立がプラスに機能した結果であり、その姿勢がナガセおよび顧客の双方に対して、これからも更なる発展をもたらすであろうと確信出来た。(文責 相馬和彦)

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

半導体・液晶の最先端製造技術開発と独自の技術革新

- 2007-06-01 (金)

- 異業種・独自企業研究会

と き:2007年5月23日(金)

と き:2007年5月23日(金)

訪問 先:東京エレクトロン株式会社 山梨事業所

講 師:代表取締役会長 東 哲郎氏

コーディネーター:相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)

2007年度前期「異業種・独自企業研究会」の第3回例会は、山梨県韮崎市にある東京エレクトロン㈱山梨事業所を訪問した。事業所の敷地は周囲を山に囲まれた甲府盆地に隣接しており、事業所からは、まだ冠雪の残る富士山が驚くほど高い位置に息を呑むほどに美しく遠望出来た。

当日の講演は二部構成で、前半は久保田正男取締役・常務執行役員から東京エレクトロンおよび山梨事業所の概況をお聞きし、後半は東哲郎代表取締役会長より、「半導体・液晶の最先端製造技術開発と独自の技術革新」と題した講演を戴いた。

半導体業界は景気の変動が大きく、上位企業の入れ替わりも激しいとは聞いていたが、具体的な事実を目のあたりにして、改めて、この世界の事業の厳しさを感じることが出来た。

同社は1963年に日商岩井より独立して創立され、最初は専門技術商社として活動していたが、当初から技術者を海外留学に派遣していたため、留学生が帰国後技術の核となって、商社からメーカーへと脱皮を遂げた。

その後1995年に海外進出を決めたが、その際に代理店を使わずにすべて自社で手掛け、情報・サービスの質を高く維持しようとしたことが、その後の東京エレクトロンの決め手となった。

この時期から、それまで半導体生産で世界を支配していた日本メーカーの地位が低下し、代わって米国・韓国・台湾などの半導体メーカーが台頭したのにタイミングが合い、海外での売上が大幅に伸びて業績に貢献した結果、今日のようなグローバル企業へと脱皮出来た。1995年当時は日本の売上比率が66%、アジア25%、米国7%、欧州2%であったが、現在では日本は27%に過ぎず、アジア50%、米国16%、欧州7%となっている。

同社の2007年度3月期の売上は8,519億円、経常利益は1,439億円であり、従業員は国内約6,000名、海外約3,000名の合計9,528人である。売上利益率では17%とエレクトロニクス業界では極めて高く、米国の優良企業並に達している。これは、東会長が1996年の社長就任時に制定した基本方針が周知徹底しているためであろう。その基本方針は、①顧客満足の追求、②地球規模でのテクノロジーリーダーシップ、③若い活力に満ちた企業家精神、により、「利益志向の経営」を行うということである。具体的には、市場シェアーを最低50%は取り、世界No.1を目指すことが徹底された。1990年~2006年の期間、半導体メーカーではIntelのトップ以外は激しい順位入れ替えがあり、半導体装置メーカーでも順位の変動が多かったが、東京エレクトロンは装置では終始トップかNo.2を維持し続けてきたことは、まさに経営力の強さを示している。個別装置のシェアーでも、コーター/デベロッパー、プラズマエッチング、熱処理製膜装置、枚葉製膜装置で世界No.1、洗浄装置、ウエハープローバで世界No.2を維持しているのは、誠に見事 としか言い様がない。

としか言い様がない。

技術革新の早い業界でトップを走るために、2008年時点で研究開発に620億、改善・改良研究に200+億を投入し、技術開発費合計で売上の11%を投資している。

経営方針だけでなく、経営手法も極めて透明度が高くグローバル化されている。コーポレートガバナンスが徹底されており、取締役会と業務執行体との分離、社長報酬の報酬委員会による決定、代表取締役の個別報酬開示、取締役の指名委員会による推薦、利益の配当・報酬への還元など、国内でも最も進んでいると言えよう。こういう施策は、「会社は株主のもの」であるが、「会社は顧客・従業員・地域社会のため」にあるという基本的な考え方がスジとして通っているからこそ、機能しているのであろう。米国では「会社は株主のもの」という考え方が過度に追及され、様々な歪みが噴出して従業員のモラルが低下していることを思うと、株主とステークホルダー双方の利益のバランスを巧に取っているこの経営手法はもっと普及して欲しいものである。

東京エレクトロンは工場を中心とした5つの事業部、営業・サービス本部、技術開発本部という7つの組織体の集合として運営されており、かつ事業部は別会社となっている。そのため個別の意思決定は迅速に行われているが、他方事業部毎の競争による壁が存在しないか気になった。実際の商売では、どの事業部でも単独では商売が出来ず、事業部と営業・サービス本部がマトリックス組織として機能しないと商売が出来ない仕組みとなっているので、壁は防げるとのことであった。経営方針および経営手法のいずれも、単なるお題目ではなくそれが現場で実行されるために、社員の心理や感情にまで踏み込んだ行き届いた配慮がなされていることに強い印象を受けた。

このことは講演終了後のパーティー終了前に、東会長の突然の発案で出席幹部一人一人がショートスピーチをすることになった時、幹部の方々の発言内容、又その姿勢からも明瞭に窺えた。お一人お一人が個性溢れたユニークな発言をされたが、実に明るくオープンな発言であり、これぞ東京エレクトロンの明瞭闊達な文化の証明であると思われる内容・姿勢であった。まさに東会長が目指さしている「夢と活力に満ちた会社」がそこに示されていた。(文責 相馬和彦)

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

Home > アーカイブ > 2007-06