- 2007-06-27 (水) 21:58

- 異業種・独自企業研究会

と き:2007年6月12日(火)

訪問 先:(株)ナガセインテグレックス 本社工場

講 師:代表取締役社長 長瀬幸泰氏

専務取締役 山口政男氏

コーディネーター: 相馬和彦氏(元帝人(株)取締役 研究部門長)

「異業種・独自企業研究会」2007年度後期第4回例会は、岐阜県関市にある㈱ナガセインテグレックスの本社・工場を訪問して開催された。

「異業種・独自企業研究会」2007年度後期第4回例会は、岐阜県関市にある㈱ナガセインテグレックスの本社・工場を訪問して開催された。

本社・工場はJR岐阜駅から北東の方向に車で約40分程度の距離にあり、途中に一級河川としては珍しく水が青く澄んだ長良川を見ながら移動となる。鵜飼の季節に入っており、関市でも夕刻から間近に鵜飼が見学出来るとのことであった。丁度訪問の翌日から協力企業・大学やサプライヤーがブースを出す内覧会が予定されており、社員の方々は準備で大忙しの最中であったが、終始心あふれる、懇切丁寧なご対応を戴いた。

当日は、先ず長瀬幸泰 代表取締役社長からご挨拶があり、今日に至る同社の歴史を簡潔にご説明いただいたが、そこで明確に示されたナガセインテグレックス社としての企業の存立思想、経営理念には極めて大きな感銘を受けた。

1950年に先代の長瀬社長(現顧問、ご自身が熟練工)が旋盤加工請負事業を始め、1958年には株式会社長瀬鉄工所を設立して研削機械事業を創業した。昭和30年代は経済成長に伴って金型屋が乱立し、研磨の不要な研削機械のニーズが顕在化した。長瀬の製品は性能が良く価格が安いこともあって販売は順調に伸び、累計で約7,000台に達したが、長瀬鉄工所の名前は一向に広がらなかった。

一方、世界トップの工作機械は、当時、欧米メーカーが独占しており、欧米メーカーを視察で訪問してからは、どこでもやっていないもの、世界に勝てる機械を作りたいという強い思いに駆られ、多面切削機械の開発に注力するようになった。この努力の中で、当時は無名の長瀬が作った新製品を採用してくれる顧客が徐々に出てくるようになり、リスクを取ってくれたこの人に恥をかかせてはいけないという強い思いから、「顧客の満足出来るもの」をつくることが経営理念となった。それ以降「物づくりは出会いづくり」だと信じている。

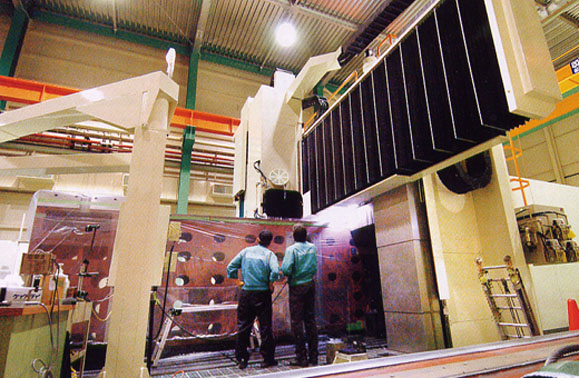

その後は工場見学に移った。ナノレベルの究極の精度を要求される超精密工作機械の製造現場らしく、要求精度に応じて床は防振構造、室内は温度などの環境制御がなされており、顧客に販売する場合には機械のみならず、工場の構造や環境制御などを含めたトータルシステムを供給する姿勢が具体例に理解出来た。

見学時に営業担当者の説明を受けたが、技術者が営業を担当しており、ナガセが技術そのものを売っていることが分かった。

最も印象的だったのが技術の限界に挑むための「夢工房」であり、つねに転写誤差ゼロに挑戦するという夢を追いかかる姿勢が具現化された工房であった。

ここで追求している挑戦の一つが新設予定の天体望遠鏡用レンズである。現在大口径の天体望遠鏡プロジェクトが世界で進行中であるが、日本のプロジェクトにはナガセが参画している。そのベースになったのが、天体望遠鏡用レンズを研削だけで作成出来る超精密技術である。

従来大口径の天体望遠鏡用レンズは、熟練職人が指先の感触を頼りに手で磨くことでしか作れないと思われてきたが、ナガセはこの常識を超精密研削技術で破ったのである。この技術で研削したレンズを更に手で磨くことは、逆にレンズに瑕をつけることになるという、まさに驚異的限界制度を達成した。

実物大に作られた新設天体望遠鏡用の建屋で、これから実際に製造され組み上がっていく天体望遠鏡を想像しながら、感動的な疑似体験をすることが出来た。

工場見学から戻ってから、同社の技術開発のリーダーである山口政男専務取締役から「究極の超精密加工技術の追求」と題した講演をいただいた。

ナガセが追求してきた物づくりは、日本で必要とされる物づくりであり、このグローバル化のなかでも、海外生産や輸出は全く行っていない。

目標は世界一の機械作りを目指すことであり、そのためには加工技術と機械を一緒に提供し、また機械は自社内で加工し、評価まで実施することを条件としてきた。

追求したのは究極の高精度である配置誤差ゼロへの挑戦であり、ハードによる位置精度をとことん追求し、 更にソフトによる位置補正制御を加えることで達成しようとした。ハードの精度不足をソフトで補正するような安易な方法は最初から採用しなかった。この初期の適切な判断によって、今日の世界一の技術を生み出したナガセがある。

更にソフトによる位置補正制御を加えることで達成しようとした。ハードの精度不足をソフトで補正するような安易な方法は最初から採用しなかった。この初期の適切な判断によって、今日の世界一の技術を生み出したナガセがある。

ハードを達成するための方法としては、当時不可能と言われていた多面拘束非接触油静圧案内方式を全く新しい発想によって生み出した。これに全自動バランス装置による機械的振動対策およびリニアモーターによる駆動機構振動対策を加えて超高精度を実現させた。さらにソフトでは、不可避の現象のみ制御するとの考えから、機上計測フィードバック制御と温度制御を採用し、ハードとソフトの両面から挑戦した。このレベルの超高精度を追求しようとすると、技能と技術の一方だけでは不可能であり、両者の相乗効果が要求される。

ナガセでは、「技能の精髄を技術に」し、「技能を越える技術を」開発することで、ゼロへの挑戦を続けている。ゼロへの挑戦のためには数多くのコア技術が必要となり、そのためには多面拘束非接触油静圧案内方式ばかりでなく、工具(砥石)のバランス技術、原理・原則に基づいた機械作り、計測装置の充実、制度を作り出す技術確立、振動測定管理など様々な要素技術の開発・確立を行っている。

ナガセの事業も常に順調でばかりあったわけではなく、不況時代には売れるものなら何でも作らざるを得なかったこともあり、その際に従業員の解雇なども経験している。その辛い経験を二度と繰り返さないことを誓った結果、世界一の超高精度切削機械メーカーになった現在でも、いたずらに事業拡大に走ることはない。

世界一の技術をほとんどゼロから開発するまでには、多額の投資を長期間続けることが必要で、そのためには類希なビジョンとリーダーシップ、更には研究開発資源を継続して確保出来るだけの事業の裏づけが必須である。大企業であっても長期の研究開発投資に対し、回収まで待てない経営者が多い中で、ナガセの規模で夢のような目標に挑戦を続けてきたことは、技術開発者だけでなく経営者が大きな夢とビジョンを維持して来たことを伺わせ、これからの日本における物作りに大きな希望が与えられると共に、参加者一同大いに励まされた。

また今日をもたらしたのは究極の技術を追求するナガセの姿勢と、それを理解する顧客との信頼関係の確立がプラスに機能した結果であり、その姿勢がナガセおよび顧客の双方に対して、これからも更なる発展をもたらすであろうと確信出来た。(文責 相馬和彦)

- Newer: 創業90年・海外事業展開50年、世界の調味料を目指して

- Older: 半導体・液晶の最先端製造技術開発と独自の技術革新